ネットで確定申告する方法・やり方・手順や使い方

ネットで確定申告する方法概要

確定申告をネットで行うために必要な道具は、パソコンと利用者識別番号と暗証番号、住民基本台帳カード、ICカードリーダーになります。申告を行う際に使用するパソコンはCPUが1.6GHz、メモリが512MB、ハードディスクドライブの空きが2GB以上、画面解像度が1024×768以上のスペックのものを用意する必要があります。利用者識別番号と暗証番号は税務署にオンラインで申請することができます。申請後はオンラインで通知書が送られてくるので忘れないように記録しておきましょう。住民基本台帳カードは役場で身分証明証を提示すれば、即日で発効してもらえます。ICカードリーダーは家電量販店で購入しておきましょう。

ネットで確定申告する手順・方法01

必要な道具を集めたら、次は電子証明書の取得を行います。電子証明書はデータの送信をだれが行っているのかを証明するために必要なもので、ネットで確定申告を行う際には必要になります。電子証明書は役場で住民基本台帳カードを使用して申請書を作成すれば取得することができます。住民基本台帳カードを作成するときに、同時に取得しておくようにしましょう。電子証明書の取得ができたら次は税務署にアクセスし、申告を行う際に使用するソフトのダウンロードを行います。ソフトをダウンロードしたら電子証明書の登録作業を行っておきましょう。

ネットで確定申告する手順・方法02

ソフトのダウンロードが住んだらICカードリーダーに住民基本台帳カードを差し込みましょう。カードを差し込んだら利用者識別番号とパスワードの取得、電子証明書の登録を行っていきます。ソフトを起動したら「利用者識別番号をお持ちでない方」の方をクリックしましょう。クリックしたら個人情報の記入ページが現れるので、すべて入力を行います。入力作業の途中で管轄の税務署を入力する項目が出てきますが、自分が申告を行う管轄がどこなのかわからない場合は所轄の税務署を調べて登録しましょう。個人情報と管轄税務署の入力が終了したら、利用者識別番号と暗証番号が送られてきます。

ネットで確定申告する手順・方法03

利用者識別番号と暗証番号を取得したら、次のページに進みましょう。次のページでは利用者識別番号と暗証番号、電子証明書の登録を行います。登録が終了したらソフトを使って書類の作成を行うことができるようになります。住民基本台帳カードを使って登録を行っている場合は、利用者識別番号と電子証明書に紐付する作業を行います。ページの中にある「公的個人認証サービス」の項目をクリックし、暗証番号を入力しましょう。これで利用者識別番号と電子証明書に住民基本台帳カードを紐付する作業は終了です。暗証番号の入力は住民基本台帳カードのパスワードを入力する点に注意しましょう。

ネットで確定申告する手順・方法04

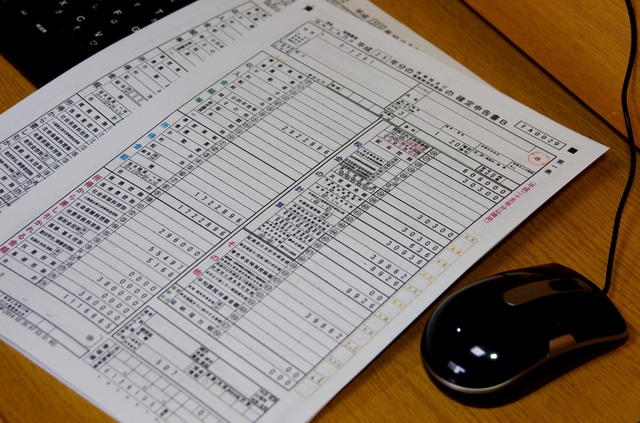

利用者識別番号と電子証明書に住民基本台帳カードを紐付、ソフトを使用するために必要な初期登録の準備ができたら、次は確定申告に必要な書類を用意します。必要な書類は作業を始める前にあらかじめ用意しておくようにしましょう。書類の準備ができたらソフトで申告書類の作成を行っていきます。申告書類の作成は必要事項をそれぞれの項目に数値を入力するだけです。数値の計算はソフトが自動的に行うので、大幅に作業時間を短縮することができます。必要な数値をすべて入力したら、提出前に作成した書類を印刷して保管しておくようにしましょう。

ネットで確定申告する手順・方法05

申告書類の作成が済んだら、申告内容に間違いがないか必ず確認しましょう。とくに医療費控除などは申告忘れが多くなりがちなので注意しましょう。申告内容のチェックがすべて済んだら、税務署に送信します。税務署への送信が無事に受け付けられたら確定申告作業は終了となります。以上が確定申告をネットで申告する際の手順と準備する道具の使い方の説明です。ネットでの申告は必要とされる書類が少なくて済むなど、数多くのメリットがあります。個人事業を営んでいる人でネットでの申告に興味のある人は以上の方法を参考にして始めてみてください。

ネットで確定申告する方法の考察

国税に関する確定申告については、2004年から電子申告制度が運用されています。それがe-Taxです。e-Taxはインターネット経由で行う電子申告のシステムで、税務署に直接出向かなくても手続きができる、24時間いつでも申告を受け付けてもらえる、事務処理がスピーディーなので還付金の決定までの時間が短縮されるなどのメリットがあります。また、医療費に関する領収書や源泉徴収票など、通常の申告であれば添付が必須とされている書類についてもe-Taxならば提出を省略することができます。省略できない書類については別途郵送することで手続きが完了します。

ネットで確定申告する方法のまとめ01(使い方や注意点など)

e-Taxを初めて利用する場合は、一定の事前準備が必要となります。これは、第三者のなりすましなどによる不正な申告を防ぐためのものです。申告開始にあたっては、まず電子証明書を取得します。最も一般的なのは地方自治体が発行する住基カード(平成28年1月以降は個人番号カードとなる予定)に付属する公的個人認証サービスを利用することですが、それ以外に民間のサービス事業者が発行する電子証明書を利用することも可能です。電子証明書を取得したらe-Taxに対して利用開始の登録を行います。すると折り返し利用者識別番号が通知されるので、以降はその識別番号を使って申告を行います。

ネットで確定申告する方法のまとめ02(使い方や注意点など)

申告手続きには次の2種類があります。1つはe-Taxの専用ソフトをダウンロードし、手持ちのパソコンにインストールして使用するやり方です。もう1つは、国税庁のホームページに設置されているe-Tax作成コーナーから申告するやり方です。後者の場合はソフトのダウンロードやインストールは必要ありません。書類の作成自体は基本的には紙の申告書を作成するのと同様で、記入が入力に代わるだけです。なお、不明な点がある場合は作成コーナーヘルプデスクに問い合わせることが可能です。また、作成した申告書をプリントアウトして直接税務署に持参するという申告方法も選択できます。

ネットで確定申告する方法のまとめ03(使い方や注意点など)

ネットで確定申告書を作る場合は、国税庁ホームページの申告書等作成コーナーにアクセスしましょう。画面の指示に従い、用意されたフォームに、個人情報や源泉徴収票や領収書などの数字を入力していきます。数字部分は自動計算してくれるので電卓は必要ありません。わからない箇所は記入例やヘルプをみて自己解決することもできます。最後まで入力が終わると、自動的に申告書が作成されます。後はこれを印刷するだけです。作成データは、途中まででも保存できるため、都合のいい時間に少しずつ入力していく方法をとることもできます。また、保存したデータを翌年に再利用することもできるため、毎年の作業が大変楽になります。

-

-

セルフスタンドの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

車を自分で所有している人であれば、必ず1度は訪れたことがあるのはガソリンスタンドです。今の時代は新しい種として、電気自動...

-

-

トウモロコシ保存の方法・やり方・手順や使い方・流れ

まずトウモロコシを生のままで保存する際においては皮付きのまま新聞紙などで包み、冷蔵庫の野菜室にて立てた状態で保管します。...

-

-

よつあみの方法・やり方・手順や使い方

よつあみと聞くと少し大変なイメージですが、とても簡単です。まず髪の毛を真ん中でわります。割った1つの束を二つにわけます。...

-

-

手洗いの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

手のひらや指を洗うことによって風邪などのウイルス感染を防ぐことができるため、重要なケアの1つと言われています。特に気をか...

-

-

検索の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

コンピュータが一般家庭に導入されるようになった事で、作業や仕事が効率化されています。効率化が果たされているのは、アプリケ...

-

-

尿素呼気試験の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

タイトルの通り、「尿素呼気試験」とはピロリ菌を発見するための検査のことです。検査のやり方を説明する前に、まずは「ピロリ菌...

-

-

鼻うがいの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

空気中には、ウイルスや細菌などが漂っています。人間は酸素をエネルギーとするために呼吸をしていますが、この呼吸によって、空...

-

-

点字ブロック施工の方法・やり方・手順や使い方・流れ

視覚に関する様々な障害を持つ人が安全に歩行するために必要になっている、道路標識の一つに、点字ブロックというものがあります...

-

-

プロ野球選手になる方法・やり方・手順や使い方

プロ野球選手になる為に必要な方法3つ挙げるとすれば、1つ目は「考えるを身につける」です。自分に合ったスタイル、練習方法を...

-

-

XYボルケニオン入手の方法・やり方・手順や使い方・流れ

ポケモンXYボルケニオン入手方法として、未だに色んな情報が飛び交っていますが、現在ボルケニオンは正規の方法で入手すること...

“確定申告の書類作成が面倒に感じられるという人は、ネットで行うことをお勧めします。指示された項目に従って入力していくだけで申請ができるので、とても楽です。何よりも、パソコンさえあれば自宅で手軽に作成できるという点が人気です。

一度、行っていれば、翌年からの作成がさらに楽になります。まずは指定されているサイトを開いてみることです。入力の仕方も提示されているので、初めて行うという人でも行いやすくなっています。

パソコンで作成するにしても、医療費などの様々な明細書は必要です。必要書類は手元に用意しておかなくてはなりません。それらを指定ページに入力していくだけのことです。”