検便の方法・やり方・手順や使い方

検便の方法概要

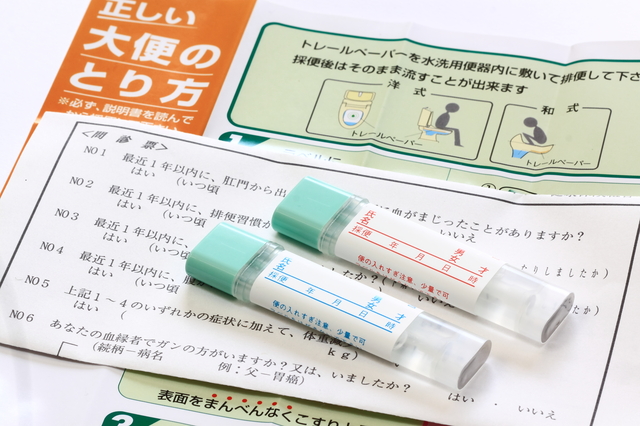

検便とは、ある朝、突然に実行しなさいと命令されるものではありません。そうではなく、前もって提出する日が決められるのです。ですから、その提出日を前提にして自分でスケジュールを組み立てられます。その手順で最も注意すべき点は、その日の朝、下痢や便秘などにならないように注意することです。何しろ便を提出しなければならないのですから、まともな便が出なければ話になりません。ですからスケジュールに沿って、体調管理は万全にしましょう。また、便を採取する各種用具の使い方も、事前に理解しておくべきです。その時その場で初めて説明書を読むなど、あってはなりません。

検便の手順・方法01

実際に便を採取する時は、自分なりに適当に行ってはいけません。専用の採取セットには必ず説明書がありますので、それを見ながら一つ一つ確認しつつ実行します。たとえば便が水没しないように事前に紙を敷くとか、なるべく数カ所から便を少しずつ採取するなど、それぞれのポイントを見逃さないように順を追って実行するのです。そうすれば、ミスや事故などのリスクは確実に減らせます。また、通常、採取した便の容器には氏名や日時などを記すラベルがありまず。記入ミスには注意しましょう。特に、二日以上にわたって複数の便を提出する際には、容器を間違えないことも肝心です。

検便の手順・方法02

ほとんどの一般家庭に洋式便所が普及した現代において、検便検査を受けることは少々難しいことかと思います。しかし普段の洋式便所も、使い方を少し変えることによって検査を受けやすくすることができます。手順としては、まず便器に向かって手前側、便座に腰掛けた際、丁度太ももがくる辺りのヘリに、ティッシュペーパーを敷きます。その際、念の為少々広めにティッシュペーパーを敷きましょう。また、そのティッシュペーパーが水に濡れてふやけてしまうと次のステップの際に困る原因となりますので、少々厚めに敷いておきます。勿体無く感じるかもしれませんが、きちんと検査を受けるために少し我慢しましょう。

検便の手順・方法03

ティッシュペーパーを敷き終わったら、準備はもう終わりです。便座に普段腰掛けるのとは反対向きに、つまり貯水タンク側が正面にくるように便座をまたぎ、用を足すのです。こうすることにより、普段だったら便器内の水に大便が落ちてしまうところが、先ほど準備したティッシュペーパーに落ちるのです。用を足した後は、検査容器に大便を採取して終了です。少しだけ発想の転換を行うことによって、とても簡単に、なおかつきちんと正確に検査を受けることができます。検査を受けなくてはならない、けれど自宅は洋式便所だしどうしようとお困りの際には、是非お試し下さい。

検便の手順・方法04

飲食店でアルバイトをしていたときに、検便をお願いされたことがあります。飲食店に勤務していれば、食中毒などの菌の蔓延を防ぐために行われることで、正社員に限らず、全ての従業員が提出することとなっていました。店長から専用の容器を渡され、一定期日までに提出を求められました。私は毎日快便だったので良かったのですが、容器には説明書が付いていて、便秘の人に向けた対策も載っていました。翌朝に早速行いましたが、手順としては便を採取したら容器に入れて、名前を書いたシールを容器に貼ってから、専用の袋に入れて提出していきます。あらかじめ、シールに名前などを書いておくと、スムーズに終えることができます。

検便の手順・方法05

説明書には、トイレの下に溜まっている水に便が沈むと採取しにくくなるので、何枚か重ねたトイレットペーパーを水の上ら辺に置いてからすると、便が沈まないとなっていました。その通りにやってみると、確かに沈むことなく上手く採取することができました。そして、この採取の方法は、容器に付いているスティック状の先端を適度な量で便をすくっていくようにします。この容器の使い方は、ふたがスティック状となっているので、ふたをひねって取り出し、先端ですくった便を容器に戻して取れないようにきちんとふたをします。汚いから嫌がる人もいますが、説明書通りにしたら意外と簡単にできたので、手間がかかるようなことはありませんでした。

検便の考察

腸内細菌検査とは通常、検便と言われていますが食品を取り扱う事業者等は製造、加工、調理、販売等の従事者を対象とした腸内細菌検査の実施等作業場の衛生管理に努める必要があり、食品衛生法、調理施設衛生管理、学校食品衛生管理基準、労働安全衛生、各自治体の条例等に基づいて行います。定期的に検査を行うことで、食中毒を事故につながることを防止し、他の者への感染リスクを少なくすることが出来、食品等を扱う者の健康管理や手洗い等の必要性の教育を常に行うことの教育により、衛生管理の向上につながっていきそのチェックが重要となります。

検便のまとめ01(使い方や注意点など)

腸内細菌検査の種類は、赤痢菌、サルモネラ菌、O-157、腸管出血性大腸菌、病原性大腸菌等になります。これらは各検査機関で検査項目を基本的なセットに分けて検査されており、料金も数が多くなると安くできます。特にサルモネラ菌は食中毒件数と患者数ともに多く人畜共通であり、調理場などでは、ネズミの糞や尿で食品が汚染されて食中毒が起きてしまいます。このサルモネラ菌では腹痛や下痢、吐き気といった症状があります。特に最近は、病原性大腸菌O157と言った人の腸内の中で消化器系の病気を起こし、その病気の種類によって幾つかのグループに分けられます。

検便のまとめ02(使い方や注意点など)

腸内細菌検査、検便のやり方は初めてする場合はわからないと思いますが、病院や家で検便を行う場合は、便を採取することになり便は口から入った食べ物の残りカスで口から胃、胃から小腸、小腸から大腸へといき体の内臓組織の状態等大切な検査指標になります。便の採取は、今は洋式トイレが多いので便器内の前にトイレットペーパーをたたんで置き、その上へ排便し検査キットの容器を開けて棒を取り出し、先端を便に差し、棒の溝が埋まる様に上手に採取し、棒を容器へ入れて指定された所へ提出することになります。検査は病院や保健所、各検査機関にて約1週間で判明します。

検便のまとめ03(使い方や注意点など)

検便は、現在簡単に行うことができます。始める前に、便器のスロープ部にトイレットペーパーを何枚か折ったものを置いておきます。用便を済ませた後、容器を取り出します。通常、この容器はスティック状になっています。スティック状の容器のふたを外すと、ふたと採取用の棒が一体となっています。その棒を便に何度か刺し、棒にまとわりつくようにします。そして、その棒を元の容器に戻します。容器の中には、溶液が入っているため、こぼさないように傾けないようにすることです。この方法は、簡単かつ手を一切汚さずに済ませることができるためとても優れています。

-

-

生姜の芽出しの方法・やり方・手順や使い方

生姜芽出しの準備として、プランターなどの容器と土を用意します。まず、容器の半分程度に土を入れて平にならし種生姜を等間隔に...

-

-

YKK網戸戸車交換の方法・やり方・手順や使い方

"YKK網戸戸車交換は簡単に作業することができます。 戸車を交換する際はまずサッシから網戸を取り外します。 網戸の取...

-

-

IPHONE5設定の方法・やり方・手順や使い方

IPHONEのことは、電話会社か詳しい人に聞いて教えてもらうのが、一番効率的です。「恥を忍んで聞く」というのが有効な対処...

-

-

【アメブロ作成】方法・手順・使い方、メリットデメリットなどに...

若者や芸能人の間でアメブロ作成が流行となっており、趣味として楽しむ方の割合が年々増加している傾向があります。アメブロとは...

-

-

時速計算の方法・やり方・手順や使い方

時速とは1時間あたりに進む距離で表した速度のことです。単位を使って表す時は時速(km/h)という書き方をし、読み方は(時...

-

-

ひとりあやとりの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

子供の頃に、友達とふたりであやとりをした経験がある人もいることでしょう。ふたりあやとりにはコミュニケーションツールととい...

-

-

ふるさと納税控除額計算の方法・やり方・手順や使い方・流れなど...

ふるさと納税とは、平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により個人住民税の寄附金税制が大幅に...

-

-

襖の張り替え方法・やり方・手順や使い方

襖張り替えはDIYの第一歩だと言えます。二人以上の人員と少しの道具で気軽に部屋の模様替えができます。ホームセンターで襖紙...

-

-

ピアスを隠す方法・やり方・手順や使い方

簡単に出来るピアスを隠す方法を紹介します。用意するものは、自分の皮膚の色、特に耳の色に近いファンデーションだけです。そし...

-

-

フォークリフト免許の取得方法・やり方・手順や使い方・流れなど...

フォークリフトという乗り物を、目にしたことがあるでしょうか。配送会社などの前を通ると、大きなトラックの間を縫うように移動...

検便を採取する際には、朝一番の新鮮な大便が必要になります。そのため、便秘気味の人は前日から整腸剤を飲んだり起きてすぐに水を飲んだりして腸を刺激しておくようにします。専用の採取管がある場合には、採取スティックの先端を大便の表面に挿して回転するように引き抜きます。スティックの先端の輪が大便で塞がれば成功です。塞がらなかった場合には、再度繰り返します。大便を採取したスティックは、採取管の中に戻して密封します。採取の際に大便が便器の排水口に流れてしまわないように、排泄前に滑り止めのトイレットペーパーを厚めに敷いておくと安心です。